運行管理補助者とは、運行管理者をサポートする制度で、近年では人手不足対策や業務効率化のために注目されています。日本交通グループの日本交通横浜が監修の本記事では、制度の背景や選任に必要な資格、業務内容、運行管理者との違いまでを初心者にもわかりやすく解説。導入を検討する企業や、補助者として働くことに関心がある方に役立つ情報をお届けします。

古川 篤志

【日本交通横浜㈱ 統括本部長】

2006年に都内日交グループ会社ワイエム交通㈱へ乗務員として入社。現場経験を積みながら運行管理者、代表取締役を歴任し、2021年からは日本交通グループ関西の執行役員本部長として勤務。2023年より日本交通横浜㈱に異動し、現在は統括本部長として会社全体の運営と採用に力を入れています。

運行管理者(旅客)の資格を持ち、採用担当としては5年間で年間230名の採用、年間142名の面接を経験。現場と経営の両方を知る立場から、これからタクシードライバーを目指す方々に安心して入社いただける環境づくりを心がけています。

運行管理補助者とは?初心者向けにやさしく解説

制度導入の背景と目的

運行管理補助者とは、運行管理者の業務をサポートする立場として、一定の条件のもとで選任される人材です。近年、物流や旅客輸送業界では運行管理者の人材不足や高齢化が進み、業務負担の集中が課題となっていました。そこで、業務の一部を補助できる制度として「運行管理補助者制度」が整備されました。

この制度により、企業は運行管理体制を維持しつつ業務効率化や人材育成がしやすくなるといったメリットが得られます。特に中小規模の事業者にとっては、柔軟な人材活用の一手として注目されています。

法令上の定義と根拠(道路運送法・省令など)

運行管理補助者は、道路運送法および関連省令(運行管理規則など)に基づき位置づけられています。たとえば、旅客自動車運送事業運輸規則では「選任された運行管理者の補助を行わせることができる者」として制度上認められています。

ただし、補助者はあくまで「補助」であり、運行管理者の法的責任や判断を代行することはできません。実際の選任や業務の範囲は、社内の規程整備や業種(旅客/貨物)によっても多少異なります。

運行管理者と補助者の役割の違い

運行管理者は、運行に関わる安全管理全般に責任を持ちます。具体的には、点呼・乗務割の作成・乗務員の指導・車両管理などを一手に引き受ける立場です。

一方、補助者はそれらの業務の一部を補助的に担う役割であり、以下のような形で支援します。

- 点呼実施時の補助(一定回数まで)

- 指示書の作成補助

- 車両点検・記録業務のサポート

なお、補助者が単独で重要な判断や指示を出すことはできず、常に管理者の指示・確認のもとに行動する必要があります。

| 項目 | 運行管理者 | 運行管理補助者 |

|---|---|---|

| 主な役割 | 安全運行全般の責任者 | 一部業務のサポート |

| 点呼 | 実施・記録・判断 | 補助として回数限定で可 |

| 法的責任 | 全体責任あり | 無し(補助業務範囲内) |

| 資格 | 国家資格保有 | 基礎講習の修了など |

運行管理補助者は、あくまで「補佐的な立場」でありながら、運行管理体制の強化に欠かせない存在です。

次の章では、この補助者になるための具体的な条件と資格要件について詳しく見ていきましょう。

運行管理補助者になるための3つの条件

基礎講習の受講と修了証の取得

運行管理補助者になるための基本条件は、国土交通大臣が認定した「運行管理者基礎講習」を修了していることです。これは一般の運行管理者資格試験とは異なり、講習を受けることで一定の知識を習得したとみなされる制度です。

基礎講習は、公益財団法人 運行管理者試験センターなどが主催しており、主に以下の内容が取り上げられます。

- 道路運送法・運行管理の基礎

- 点呼・指導監督の実務

- 労務・車両管理に関する基礎知識

講習時間は3日間(計18時間)が基本で、修了後には「基礎講習修了証明書」が交付されます。これをもって補助者としての選任が可能になります。

年齢・経験などの選任要件

法令上、運行管理補助者の年齢制限や職務経験の明文化はありませんが、現場での運用上は以下のような基本的な条件が重視されます。

- 18歳以上であること

- 健康状態に問題がなく勤務に支障がないこと

- 業務に対して責任感と継続的な対応が可能であること

特に点呼補助などの現場対応を行う場合、勤務時間帯や突発対応への柔軟さも選任時の評価基準になります。

資格証との違いと注意点

運行管理者は国家資格であり、試験に合格する必要がありますが、補助者は試験を必要としません。資格証ではなく「講習修了証」があれば選任可能という点が大きな違いです。

ただし、講習を受けたからといって補助者としてすぐに業務に入れるわけではなく、会社の運行管理規程に基づき、適切な役割分担や研修を経ることが求められます。

また、旅客業(バス・タクシーなど)では、補助者制度の導入にあたり「運行管理規程への記載」が必要なため、制度上の準備も重要です。

補助者が担える主な業務内容と制限

点呼補助のルールと注意点

補助者の代表的な業務のひとつが、点呼業務の補助です。点呼とは、乗務前後にドライバーの健康状態やアルコールチェック、運行指示の伝達などを行う重要な安全確認手続きです。

補助者は以下の条件で点呼に関わることが認められています。

- 管理者の不在時や多忙時に代行的に対応(旅客・貨物で制限あり)

- 点呼記録の入力や整理の補助

- アルコールチェック機器の操作など実務面での支援

ただし、最終的な運行可否の判断や異常時の判断は補助者にはできません。また、月あたりの点呼実施回数に制限がある業態もあるため、業種別ガイドラインの確認が不可欠です。

指示書作成・記録補助の実務

運行管理では、乗務員への指示書や日報・点呼記録など、多くの書類やデータの整備が求められます。補助者はこうした文書関連の作成補助や管理業務に従事することができます。

- 運行指示書への記載・転記

- 指導記録・健康記録の整理

- データベース入力・紙書類のファイリング

これらの作業により、運行管理者がより重要な判断業務に集中できる環境づくりを支援します。

車両・乗務員管理のサポート範囲

補助者は、車両の簡易点検補助や乗務員への連絡・調整といった軽度の対応を行うケースもあります。たとえば以下のような業務が想定されます。

- 出庫前のタイヤ・灯火類チェックの補佐

- 書類の配布・伝達事項の周知

- 勤務シフト調整の事務サポート

ただし、整備判断や人事権に関わるような業務は行えません。あくまで**「補佐業務」の範囲に留まること**が重要です。

単独で判断してはいけないケースとは?

補助者が対応する際に最も注意すべきは、「管理者の判断を代替してはいけない」という点です。以下のようなケースでは、必ず管理者の判断を仰ぐ必要があります。

- 乗務員の体調異常や酒気帯びの疑いがある

- 車両トラブルや重大な遅延報告が入った

- 指導記録に関する重大な不備が見つかった

補助者が独断で判断・記録を進めてしまうと、法令違反や監査時のリスクが発生します。業務マニュアルの整備と、日頃からの情報共有が不可欠です。

補助者は、日常業務の中で運行管理者を支える実務的な役割を担いますが、その権限には明確な制限があります。

次は、補助者と管理者の責任や権限の違いをより具体的に比較し、どのように連携するかについて見ていきましょう。

運行管理者との違いと連携のポイント

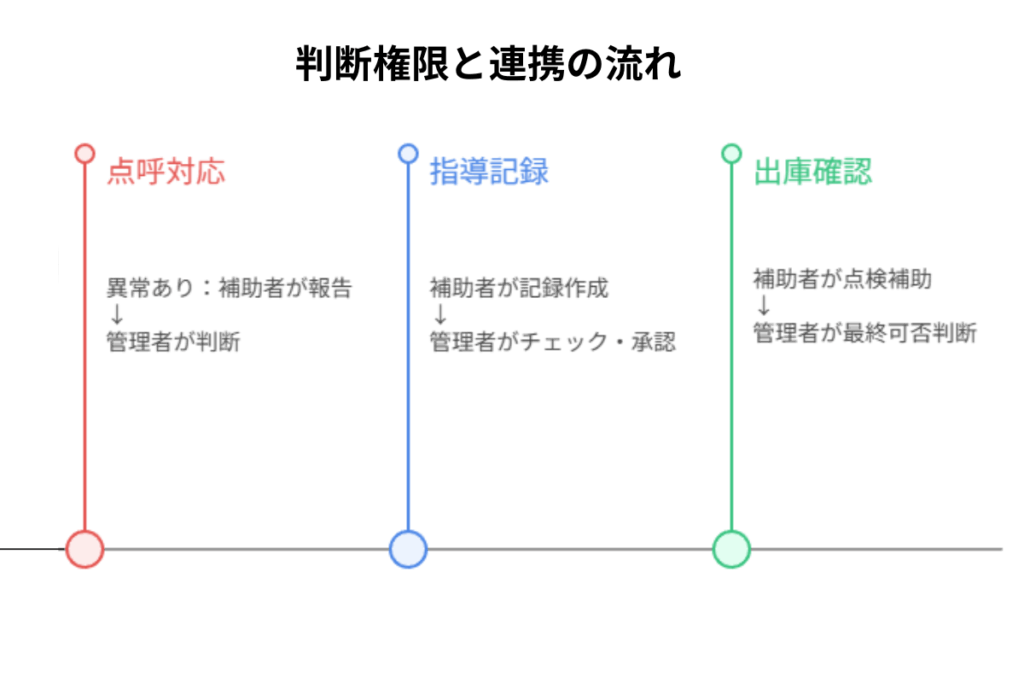

判断権限と責任範囲の違い

運行管理補助者と運行管理者の最大の違いは、「最終判断と責任の所在」です。

運行管理者は、法令上の「選任義務」がある安全管理責任者であり、運行に関する最終判断と全体責任を担っています。一方、補助者はあくまでそのサポートに徹する立場です。つまり、判断を「代行」するのではなく、「支える」役割なのです。

特に以下のような点で明確に区別されます。

- 点呼での異常判断(例:飲酒・体調不良)は補助者単独では不可

- 運行中止や乗務停止の決定も補助者には権限なし

- 安全指導や指導記録の作成にも判断責任が求められる

この区別を社内で明確にしないと、監査で「補助者が違法な判断をしていた」と指摘される恐れがあります。

連携がうまくいかない時のリスク

補助者と運行管理者の連携が不十分だと、以下のようなリスクが発生します。

- 点呼内容の記録ミスや指示伝達の齟齬

- 緊急時における対応の遅延・誤判断

- 書類の不備による監査指摘・行政処分の可能性

特に、管理者が不在がちで補助者に依存しすぎている体制では、制度の本来の趣旨が崩れ、結果としてコンプライアンス違反に発展することも少なくありません。

現場での役割分担の実際

実務上では、補助者と管理者で「役割を明確に区分し、日々の業務で補完し合う」体制が求められます。

- 補助者は「準備・記録・事務処理」などのルーティンを担う

- 管理者は「判断・指導・監督」などの意思決定と責任範囲に集中

たとえば、補助者が朝の点呼を一通り進めたうえで、異常がなければ管理者が内容を確認し記録をチェックする──という連携体制が理想です。

補助者制度を有効活用するには、補助と責任の「線引き」と「連携強化」が不可欠です。

企業にとってのメリットと導入時の注意点

業務分散による負担軽減と効率化

運行管理補助者を導入することで、企業にとって最も大きなメリットは運行管理者の業務負担を軽減できることです。特に小規模な事業所では、1人の管理者が多数の乗務員を抱えるケースも多く、点呼や記録整理、車両チェックなどの雑務で本来の判断業務に集中できないことがあります。

補助者がこれらの業務をサポートすることで、業務効率が大きく向上し、ミスや抜け漏れのリスクを減らすことが可能です。

教育・研修体制の整備が重要

一方で、補助者制度を効果的に機能させるには、社内での教育や研修体制の整備が欠かせません。

- 点呼の正しい手順や記録ルールの共有

- イレギュラー時の報告体制

- 管理者との日常的な連携訓練

補助者が誤った認識で判断したり、記録ミスをしたりすると、結果的に管理者の責任にも波及する可能性があります。補助者任せにせず、継続的な教育とOJT体制の構築が必要です。

規程やマニュアル整備の必要性

補助者制度を社内に導入する際は、就業規則や運行管理規程の中に明確な位置づけと業務範囲を記載する必要があります。具体的には次のような対応が求められます。

- 補助者の選任基準と役割定義

- 点呼補助の範囲と記録方法

- 責任の所在と報告経路

これらを明文化することで、社内の混乱や監査時の指摘を防ぐことができます。

- 入社準備支度金30万円支給!

- 入社後半年「月給38万」の給与保証あり!

- 月間出勤回数「12~13回」のみ!

導入・運用に必要な手続きと社内整備

届出の有無(旅客・貨物で異なる)

運行管理補助者を導入するにあたって、補助者そのものの届出義務は基本的にありません。ただし、旅客と貨物で手続きの扱いが異なるため注意が必要です。

- 【旅客業(バス・タクシーなど)】:運行管理規程の中に補助者制度の位置づけが必要

- 【貨物運送業】:補助者の具体的届出義務は不要だが、運行管理体制の監査対象になることもあり得る

いずれの場合も、補助者の導入そのものは任意ですが、導入後の業務が監査等で問われることがあるため、文書管理や社内整備が重要になります。

運行管理規程への記載義務

旅客運送事業者の場合、運行管理規程に以下の内容を盛り込むことが求められます。

- 補助者を置くことができる旨

- 補助者の業務範囲(点呼・記録・補助業務)

- 補助者の選任基準(講習修了者であること)

- 補助者の行動指針や報告体制

これらが明文化されていない場合、監査時に補助者の活動が「無資格の業務代行」と見なされるリスクもあります。改定の際は、国土交通省のガイドラインや運輸支局への確認が必要です。

掲示方法・周知徹底のコツ

補助者制度の定着には、社内への周知と現場への落とし込みがカギを握ります。具体的には以下のような対応が有効です。

- 事務所における補助者名簿や担当表の掲示

- 補助者業務範囲を記したチェックリストの配布

- 管理者と補助者の連携手順を図解で説明したポスター掲示

- 定期的な勉強会やOJTの実施

形式だけの制度ではなく、現場が迷わず動けるようにすることが、コンプライアンス維持と事故防止の両面に効果的です。

監査・点検時に備えた記録保持

補助者制度を導入した事業所では、記録類の整備・保存体制を強化する必要があります。具体的なポイントは次のとおりです。

- 点呼記録や健康状態チェック表に補助者の氏名を明記

- 管理者が後日チェック・承認した痕跡を記録(署名など)

- 講習修了証の写しを社内ファイルに保管

- 補助者業務内容のログ(業務日報など)を1年間保存

こうした記録が整っていれば、監査時にも信頼性の高い運行管理体制として評価されやすくなります。

制度導入後は、法的な整備だけでなく、現場運用のルールづくりと記録保持が重要となります。

まとめ

運行管理補助者制度は、運行管理者の業務を支援し、企業の安全管理体制を維持・強化するために導入された制度です。補助者は、運行管理者の判断や責任を代行することはできませんが、点呼や記録業務、事務作業などの現場支援を担うことで、業務の効率化と品質向上に貢献します。

また、講習修了という明確な条件があるため、未経験者であっても適切な研修を経れば制度に則って選任されることが可能です。補助者の導入により、運行管理者の負担を軽減しつつ、チーム全体での安全意識や実務精度の向上が期待できます。

一方で、導入にあたっては社内規程の整備や教育体制の構築、監査に対応できる記録保持などが必要です。補助者が適切に機能するように、企業として明確なルールとサポート体制を整えることが大切です。

初心者の方も、今回の記事を通じて制度の全体像やメリット・注意点が把握できたのではないでしょうか。安全で持続可能な運行管理体制の第一歩として、運行管理補助者制度の導入を前向きに検討してみてください。